القدس Jerusalem

Retour photos: Inês Rebelo de Andrade

photos: Inês Rebelo de Andrade

القدس Jerusalem ou la quête divine de Lemi Ponifasio

par Jérôme Quiqueret

« Toute ma vie, je me préparais à cela et maintenant c’est arrivé. » Quand il évoque les origines de القدس Jerusalem, Lemi Ponifasio sous-entend qu’il n’a pas vraiment créé cette pièce en 2019, comme sa biographie le renseigne. القدس Jerusalem n’a pas eu davantage besoin des événements d’octobre 2023 pour être d’actualité…

L’enfance d’un chef…-d’œuvre

Jérusalem, la ville, est en effet entrée tôt dans la vie du chorégraphe et metteur en scène invité du red bridge project. Par la Bible, avec laquelle il apprend à lire sur l’île de Samoa qui l’a vu grandir. On est au milieu des années 1960 et l’exégète en devenir pense pouvoir déduire de sa lecture que Jérusalem est un village au paradis. Et quand, à peine plus âgé, il entend la nouvelle d’un conflit – qu’on baptiserait plus tard « Guerre des Six Jours » – il pense qu’il y a désormais la guerre au paradis.

القدس Jerusalem, la pièce, premier spectacle présenté par Lemi Ponifasio dans le cadre du red bridge project les 13 et 14 octobre au Grand Théâtre de Luxembourg, explore cette ambivalence ressentie précocement entre calme et destruction, amour et haine.

Lemi Ponifasio invoque ce vieux compagnonnage pour s’excuser qu’il ne lui a fallu que quatre jours en 2019 pour mettre en place la pièce. Avec un humour qui est la force de l’optimisme plutôt que la politesse du désespoir, il ne tarde pas à préciser : « Ne vous alarmez pas. J’ai travaillé là-dessus toute ma vie. »

D’ailleurs, le dramaturge se figure son œuvre, sa vie même pourrait-on dire, comme une seule danse, qui trouve dans chaque spectacle une nouvelle déclinaison. « Ce sont juste différentes manières d’essayer de trouver le divin, d’essayer de trouver une conscience plus élevée », a-t-il expliqué lors de l’artist talk mené par l’écrivain et journaliste Jeff Schinker, en amont de la première de القدس Jerusalem.

De la communauté à la cosmovision ou l’art de l’alignement

« Je ne suis pas un hippie, je le jure », aime ajouter Lemi Ponifasio lorsqu’il explique sa recherche de l’énergie cosmique des lieux qui l’accueillent. On veut bien croire que le terme de hippie serait inapproprié pour le désigner, quand on l’entend développer les deux termes indissociables qui guident sa démarche esthétique : la cosmovision et les communautés.

Lemi Ponifasio aspire à s’exprimer depuis là où il vient, dans la communauté dans laquelle naît sa cosmovision. « Je viens d’une culture dans laquelle on aime être avec les gens, se définir soi-même et découvrir l’autre à travers les communautés. La communauté, c’est comment on se sent ensemble, c’est nous tous, trouver une voie pour faire communauté parmi des gens différents. » Le Samoan pense qu’une grande part de l’anxiété dans le monde vient d’un éloignement de nos communautés, d’un non-alignement de notre corps avec notre nature. « Il y a un certain esprit qui anime votre vie et qui anime la terre, qui vient de notre cosmovision. Je ne pourrai jamais danser comme Nijinski. Sa cosmovision est différente de la mienne. Certes, si j’essaie d’apprendre à danser comme lui, peut-être puis-je y parvenir, mais l’esprit qui animerait cette danse ne pourra pas être le même. Notre propre corps n’est pas le nôtre. Dans notre corps, il y a notre mère et notre père, aussi bien que notre arrière-arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-père, il y a notre village. Ils interfèrent avec notre vie. Ils interfèrent avec notre vie. Ils nous apportent des choses. Ils nous encouragent. Si nous ramenons notre corps à un endroit différent, nous allons commencer à être déconnectés de notre être. »

Cette manière de considérer la tradition comme une force pour créer et penser le monde est iconoclaste. Lemi Ponifasio puise dans les actions fondamentales de la communauté (la cérémonie, la famille, la pêche…) l’énergie et l’implication particulières nécessaires à sa création. « Je reviens aux communautés parce que j’y trouve la place la plus authentique pour mon alignement, pour penser à la performance, à la vie. »

De la communauté à l’universel

L’alignement avec la tradition est sans doute la condition primaire pour aller à la rencontre d’autres communautés. « Dans ma culture, on pense que nous sommes nés incomplètement, c’est pourquoi nous aspirons à des personnes et des endroits, parce qu’ils nous complètent », dit-il. Dans sa pratique, Lemi Ponifasio va aussi puiser dans les œuvres d’autres communautés de nouvelles manières de se rencontrer, de nouveaux espaces d’échange. Dans Tempest: Without a Body (2007), il convoquait William Shakespeare et la culture maorie pour dénoncer les restrictions de liberté après les attentats du 11 septembre aussi bien que le colonialisme. Dans Sea Beneath The Skin (14 juin 2024), il juxtaposera des rituels traditionnels du Pacifique interprétés par des artistes des Kiribati au Chant de la Terre de Gustav Mahler interprété par l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

Il ne se contente pas de donner la parole à sa communauté, ou à celles qui lui sont proches. Lorsqu’il est en résidence à l’étranger, il travaille avec les communautés locales. C’est ce qu’il a fait au Chili, où il a créé, en 2013, une plateforme chilienne de réflexion, pour réunir artistes, activistes et communautés mapuches, dans le prolongement de MAU, la plateforme créée en Nouvelle-Zélande en 1995. De son expérience chilienne, il en est ressorti la création Love to Death, qui sera présentée les 02 et 03 février 2024 au Grand Théâtre. Par la réunion sur scène d’une musicienne mapuche, Elisa Avendaño Curaqueo, et de la danseuse de flamenco Natalia García-Huidobro, il aborde la relation entre l’homme et la nature, et entre les sexes.

Il travaillera plus activement avec les communautés du Luxembourg pour The Manifestation (29 juin 2024 au Mudam) et Credo – I Believe (09 novembre 2024 à la Philharmonie).

Pour sa part, القدس Jerusalem mêle les chants maoris à l’esprit du poète syrien Adonis. Et c’est aussi au terme d’un processus s’étendant sur plusieurs décennies que l’homme de lettres syrien est devenu une source d’inspiration. S’y plonger permet de comprendre la manière de Lemi Ponifasio d’être au monde et d’y créer. En 1982, Lemi Ponifasio étudie en Nouvelle-Zélande. À un ami journaliste qui couvre la guerre au Liban, il lui demande de décrire la situation. Le reporter lui répond « It’s a time between ashes and roses » (« C’est un temps entre cendres et roses »).

Le chorégraphe aura longtemps conservé ces paroles poétiques en tête sans en connaître l’auteur. Et c’est quand, une fois encore, sa vie rencontre l’histoire globale, qu’il en apprend davantage. Nous sommes cette fois en juillet 2005. Lemi Ponifasio est désormais un chorégraphe et dramaturge reconnu. Il se trouve à Londres en tant que curateur du London International Festival of Theatre. Le 07 de ce même mois, il part en repérage de lieux pour les festivités et arrive à la Liverpool Station quand surviennent les attentats islamistes qui feront plus de cinquante morts.

Avant de monter dans le train qui va à l’University of Cambridge, il tombe sur un recueil de poèmes du poète syrien, titré A Time Between Ashes and Roses. Il lira dans l’avion déserté par les voyageurs qu’il reprendra le lendemain pour rentrer en Océanie, ces poèmes écrits en 1970, quatre ans après le premier et unique voyage d’Adonis à Jérusalem. En 2017, à Paris, au sortir d’un repas avec Adonis lors duquel celui-ci lui remet son recueil Concerto Al Quds, qui évoque de nouveau Jérusalem, Lemi Ponifasio tombe nez à nez avec des images de Donald Trump se recueillant devant le Mur des Lamentations. C’est l’élément déclencheur.

Une cérémonie pour Jérusalem

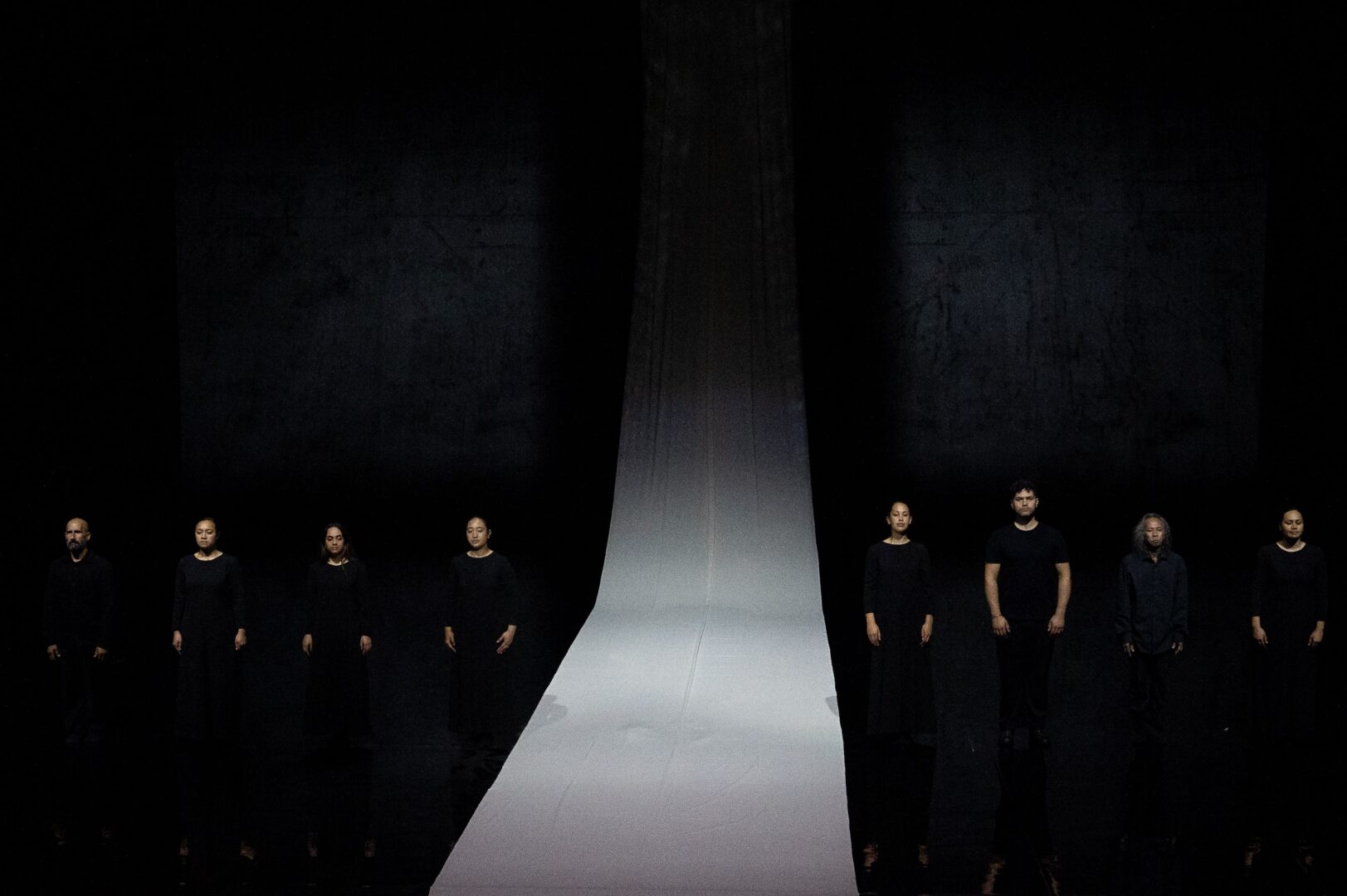

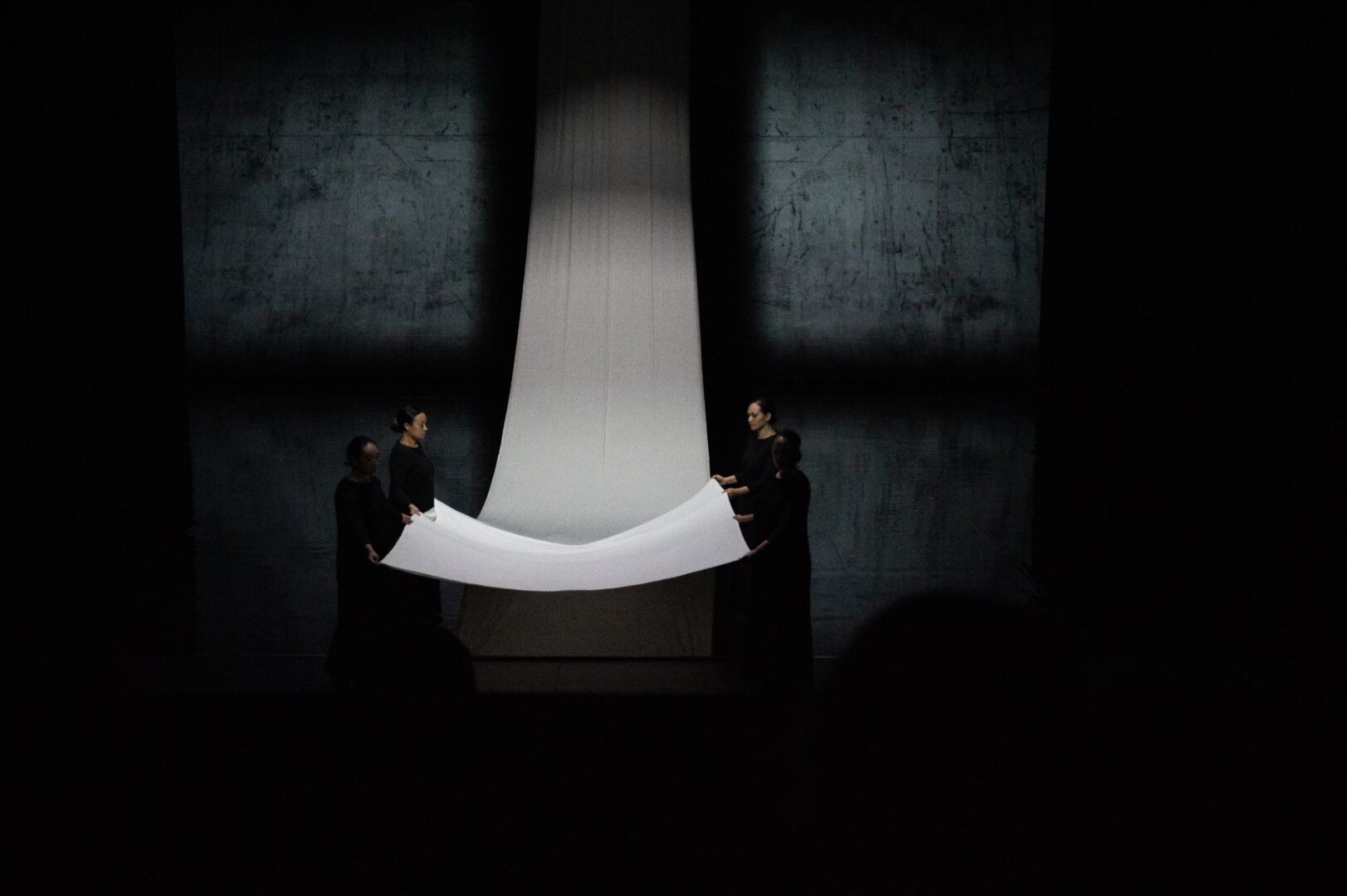

القدس Jerusalem commence par des chants maoris entêtants exécutés dans la pénombre, par quatre femmes. Puis le mur du fond s’illumine, il semble marbré, évoque le Mur des Lamentations, qui est aussi celui des revendications. Un homme va et vient lentement le long du mur, un drapeau noir à la main. Des bruits de bataille alternent avec le son de cloches et des chants d’oiseaux. Les sons de la joie, de la sérénité, côtoient ceux de la destruction.

Une succession de tableaux s’installe calmement, dans la précision de la lumière, du positionnement des artistes et du niveau sonore des micros, qui furent les points auxquels Lemi Ponifasio était particulièrement attentif durant les répétitions au Grand Théâtre. Un homme muni d’une mitraillette fait son entrée. Le haka qu’il exécute semble défier l’ennemi et défendre un territoire. Puis ce sera au tour de l’actrice principale de produire son propre haka, cette fois-ci avec une clé à molette.

La lenteur et la fluidité des mouvements des artistes maoris tranchent avec les mouvements saccadés d’un personnage trouble, de type manifestement occidental, qui vient perturber la cérémonie à plusieurs reprises. C’est lui qui met les armes dans les mains d’une femme, qui la pousse ensuite à marquer son territoire à l’aide de petits drapeaux. C’est lui aussi qui, dans le tableau final, déshumanise un membre de la communauté, qui, se voyant retirer sa veste, se comporte ensuite comme un singe, que le public observe avant de s’enduire d’un liquide noirâtre. On croit assister à une réactualisation des zoos humains, phénomène populaire de la fin du 19e siècle qui exposait au grand public les membres de communautés venues de loin. Cette fois, une caméra filme l’homme animalisé, qui est aussi un être exploité et abandonné dans la mine dont il ne parvient plus à s’extraire. Sa mort fait l’objet d’un rituel. C’est une cérémonie dans la cérémonie.

Un art giratoire

La gestation de la pièce القدس Jerusalem incarne parfaitement la manière de travailler de Lemi Ponifasio. « Il y a certains endroits, certaines personnes que l’on rejoint, par lesquels on veut élargir notre conscience. C’est ce que je fais avec le théâtre, essayer d’élargir ma conscience par la création. Des gens écrivent des livres, moi je fais des performances. Dans ce processus, tu traverses beaucoup de choses. Ce n’est pas différent avec cette pièce. » Si, en ce mois d’octobre, avec l’embrasement redouté du Proche-Orient, la politique rattrape sa pièce, il n’a pas de déclaration à faire. « Quand je fais quelque chose, c’est quelque chose auquel je réfléchis, que je traverse. Je ne pense pas à si je suis en train de faire de l’art ou quelque chose de politique. » Mais c’est comme si le quotidien avait rattrapé l’intemporel. C’est un comble car, pour Lemi Pomifasio, l’art consiste justement à échapper au quotidien. « Je pense que chercher au-delà de la vie quotidienne est la tâche de l’artiste », répète-t-il souvent.

L’art, c’est aller au-delà de ce que nous connaissons, et donc au-delà de cette « vérité absolue, non négociable, qui interdit toute pensée libre », dont il dit que les événements en Israël et en Palestine sont une conséquence. La compagnie qu’il a créée en 1995 est baptisée MAU, ce qui signifie en samoan l’aspiration à la vérité, ce qui trace un chemin plutôt qu’une ligne d’arrivée. « Pour moi la vie n’est pas une idée fixe. C’est pourquoi je fais des performances. Des fleurs fleurissent et meurent tous les jours. » Cette sensibilité à l’impermanence des choses et au mouvement a sans doute quelque chose à voir avec le fait qu’il vient d’une partie du monde où l’eau est omniprésente. D’ailleurs, pour lui, Jérusalem évoque « un courant de conscience ».

C’est cette expérience que Lemi Ponifasio aimerait partager avec le public qui se déplace au théâtre. Il ne tient pas à ce que les spectateurs comprennent les chants maoris qui illuminent القدس Jerusalem. Il aimerait qu’ils pensent à leur corps et à leurs émotions, en assistant à ce qu’il appelle « une cérémonie » pour ne surtout pas rentrer dans les catégories « danse », « théâtre » et « opéra » que l’on voudrait lui imposer. On pourrait s’amuser à le qualifier d’art giratoire, puisque dans la culture qui est la sienne, on ne parle pas d’artiste, mais d’une personne « qui apporte certaines directions », fait-il observer.

Cela peut dérouter, déplaire. Il l’accepte. « Nous faisons de l’art, il y a des gens qui aiment, d’autres non. Le théâtre n’est pas quelque chose qu’il faut aimer forcément, mais il faut lui donner de l’espace. Le public peut dormir ou partir s’il le souhaite. » Et effectivement, la première de القدس Jerusalem allait connaître le départ, souvent ostensiblement bruyant, de spectateurs, témoignant de la radicalité de la proposition comme de l’exigence posée au spectateur pour que la rencontre fonctionne. Et elle a fonctionné pour les bien plus nombreuses personnes qui sont restées et ont applaudi à une œuvre rare et précieuse.

Jérôme Quiqueret a grandi en France, dans la banlieue de Nancy. Titulaire d’un baccalauréat scientifique en 1997, il étudie ensuite l’histoire à l’Université de Nancy où il obtient un Master en 2002. Depuis 2003, il vit au Luxembourg où il exerce la profession de journaliste, notamment pour Le Quotidien, Le Jeudi, Europaforum et le Tageblatt. Il écrit principalement sur des sujets de société, de culture et de sciences humaines. Il est aussi l’auteur de textes littéraires à caractère historique. Son premier ouvrage, Tout devait disparaître (publié en 2022 aux éditions Capybarabooks) lui a valu le prix Servais en 2023.